№ 1 (19) / 2025

Сергей Владимирович Черкасов,

директор Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН, д. т. н., заслуженный геолог РФ

На страницах журнала мне уже приходилось делиться своими мыслями о профессии геолога. Но время бежит быстро, и новые обстоятельства выдвигают новые требования к добывающим отраслям, а значит – и ставят новые геологические задачи. О новых задачах, которые придется решать вашему поколению, новому поколению геологов, мы и поговорим сегодня.

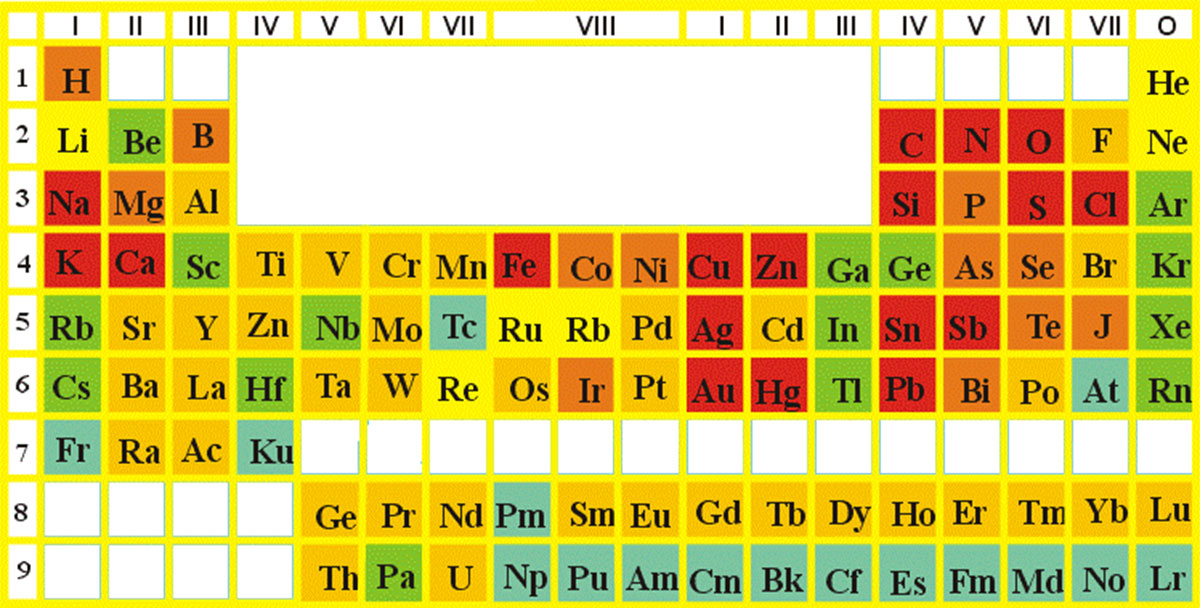

Когда вы берете в руки мобильный телефон, у вас в руках оказывается около 70 химических элементов. Каждый из этих элементов входил в состав определенных минералов, формирующих руду или углеводородное соединение (нефть, газ, битум, уголь), которые залегали в недрах нашей планеты. И для того, чтобы эти элементы и их соединения превратились в ваш смартфон, нужно было найти их скопления – месторождения полезных ископаемых, придумать технологии их извлечения. В этом и состоит основная задача горно-геологической и нефтегазовой отраслей.

Вплоть до XVIII века человек использовал всего 17 химических элементов из Периодической системы Д.И. Менделеева, но с началом эпохи промышленных революций эта цифра стала стремительно расти (рис. 1).

Рис. 1. Использование человечеством химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева

Рис. 1. Использование человечеством химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева

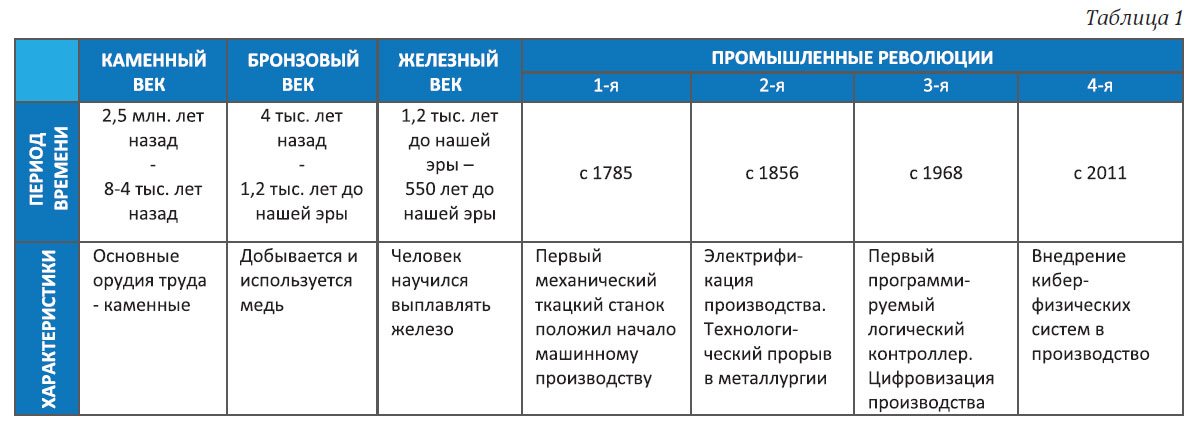

Рост потребности в разных химических элементах тесно связан с так называемыми промышленными революциями. Причем первые, доиндустриальные революции, которые даже не называют революциями, поскольку происходили они очень медленно, строго соответствовали периодам освоения человеком сначала – каменных орудий труда, позднее – меди, и за несколько столетий до нашей эры – железа. А начиная с XVIII века освоение новых материалов происходит уже по требованию развивающейся промышленности (таблица 1).

И еще раз хочу обратить внимание на ускорение научно-технического прогресса: от освоения меди до освоения железа (бронзовый век) прошло 2800 лет. А с момента появления первого персонального компьютера (1981 г.) до практически полной компьютеризации нашей жизни – меньше 50 лет.

Стремительность технологического развития приводит к непредсказуемости спроса на сырьевые материалы. Посмотрим, как это выглядит на примере лития, спрос на который растет в наше время как на дрожжах. Еще в первой половине XX века литий использовался только в стекольной, керамической промышленности и в медицине. И даже к концу века, когда его стали использовать в химической, литейной и атомной промышленности, во всем мире производилось не более 10 тыс. тонн лития в год. В это же время появляются первые литиевые аккумуляторы, сначала – ненадежные и пожароопасные. Но изобретатели продолжают свою работу, и литий-ионные аккумуляторы начинают активно использовать в компьютерах и телефонах, а лет 10–15 назад – в транспортных и энергетических системах. В результате производство лития к 2023 г. вырастает до 180 тыс. тонн. Мог ли кто-нибудь предусмотреть такой скачок 30 лет назад? Конечно, нет. Могут такие же истории взрывного роста «популярности» случиться с другими химическими элементами? Конечно, могут. Поэтому задача геологов состоит не просто в воспроизводстве минерально-сырьевой базы, когда на 10 отработанных месторождений появляются 10 новых, а в опережающем ее развитии, обеспечивающем удовлетворение неожиданных изменений спроса на разные полезные ископаемые. И наше поколение не справится с этой задачей без свежего взгляда тех, кто только начинает свой путь в профессиональной деятельности, – без вас, дорогие читатели.

Еще одна сложность для горно-геологической отрасли заключается в том, что легко открываемые месторождения, залегающие на поверхности, уже открыты и часто даже исчерпаны. Вашему поколению придется искать и находить полезные ископаемые на глубине. Это означает, что при поисках месторождений основную роль будут играть геофизические и геохимические методы поисков и разведки. А там, где геофизика и геохимия, там и колоссальное разнообразие задач для современных компьютерных и лабораторных методов исследования. Не так давно, лет 70 назад, основными инструментами геолога были геологический молоток, лупа (в лучшем случае – микроскоп), знания и интуиция самого геолога. Все это остается, никуда не делась и романтика геологической профессии, включая возможность побывать в таких уголках нашей планеты, куда не добираются даже самые продвинутые туристы (рис. 2, 3). И использование самого современного аналитического и геофизического оборудования не отменяет творческую составляющую геологической профессии.

Рис. 2. Работа на точке наблюдений. Хребет Джугджур, Охотский район Хабаровского края, 1982 г.

Рис. 2. Работа на точке наблюдений. Хребет Джугджур, Охотский район Хабаровского края, 1982 г.

Любой геологический объект, будь то образец минерала или породы или месторождение – уникален по своей природе, и вот почему: процессы, формирующие объект, подчиняются одним и тем же физическим и химическим законам, однако многообразие самих процессов, их сочетаний, их параметров уникально в каждом конкретном случае. Именно поэтому геолог постоянно сталкивается с чем-то новым, неизведанным, и именно поэтому работа геолога требует нестандартных, творческих подходов к решению разнообразных задач. Думаю, что это – одна из самых привлекательных сторон геологии для тех, кому не по душе работать «по шаблону».

Рис. 3. На геологической экскурсии. Анды, Аргентина, 2018 г.

Рис. 3. На геологической экскурсии. Анды, Аргентина, 2018 г.

Если всю историю нашей планеты уложить в одни сутки, Homo Sapiens существует в этих сутках только в течение последних двух секунд. Глубина самой глубокой скважины примерно равна радиусу Москвы, а глубина до центра Земли – расстоянию от Москвы до Владивостока. Представляете себе, сколько загадок и в прошлом планеты, и в ее недрах спрятано от человека?

Еще одна важная задача геологии – оценка и предупреждение геологических рисков. Самые страшные катастрофы на Земле были связаны именно с геологическими процессами. Но это уже тема отдельного большого разговора.