№ 4 (18) / 2024

Роман Павлюченко,

ученик 10 класса МАОУ «СОШ № 132» им. Н. М. Малахова, г. Барнаул

В.С. Леднёв,

педагог дополнительного образования, клуб «Детский азимут Алтая» КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», г. Барнаул

Разведка запасов углеводородов, на сегодняшний день, – одна из приоритетных задач геологии. Ведущую роль в ней играют геофизические методы исследования. Для их улучшения и более точной интерпретации данных часто прибегают к созданию насыпных моделей. В работе описывается создание двух таких моделей, с горизонтальным и складчатым залеганием. Проведены эксперименты по электрозондированию этих моделей, и составлены графики корреляции величин кажущегося сопротивления и глубины залегания водоупорного слоя. Кроме того, на модели с антиклинальным залеганием слоёв проведён эксперимент по извлечению «нефти» из ловушки и рассчитан коэффициент извлечения.

Актуальность работы. В связи с глобальным спросом на нефтяные ресурсы возникает потребность в новых методиках разведки и разработки новых месторождений нефти. Моделирование нефтяных месторождений помогает понять процесс добычи залежей экспериментальным путем и усовершенствовать методы разведки.

Изучение форм и видов нефтяных месторождений является одной из приоритетных задач современных геофизиков и геологов. Потребность в нефтяных ресурсах также рождает спрос на кадровых сотрудников данной отрасли, их обучение также является приоритетной задачей.

Цель работы:

1. Ознакомиться с основными принципами электроразведочных работ, определить глубину залегания нефтяной ловушки и её очертания на экспериментальном макете.

2. Определить коэффициент извлечения нефти в рамках насыпной модели с применением нагнетательной скважины.

Очевидно, чтобы добывать нефть из скважины, для начала нужно найти месторождение, а также наиболее удачное место под бурение. Исследование земных недр называется геофизической разведкой. С помощью методов геофизической разведки на основе физических полей можно извлекать полезную информацию о недрах, не измеряя напрямую свойства интересующего объекта (Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений).

Геофизические методы делятся на две категории. К первой относятся методы измерения естественных земных полей – гравитационного, магнитного, электрического и др., ко второй – искусственно создаваемых полей (Хмелевский В.К., Попов М.Г., Калинин А.В., Горбачев Ю.И., Шевнин В.А., Фадеев В.А. Геофизические методы исследования).

Более подробно остановлюсь на методе наземной электроразведки. Обычно им пользуются для поиска рудных полезных ископаемых, залегающих на относительно небольшой глубине. Нефтяные же месторождения, как правило, залегают намного глубже, и на их поиск ориентированы другие методы.

Существует множество методов электроразведки, но все они основаны на изучении зависимости электромагнитного поля от электрических свойств изучаемой среды. Методы различаются видом электромагнитного поля, способом возбуждения поля, его измеряемыми компонентами, методикой и техникой полевых работ, способами обработки и интерпретации полученных данных, решаемыми геологическими задачами.

Методы электроразведки чувствительны к электрическим свойствам изучаемых горных пород. К основным электрическим свойствам среды относятся:

• удельное электрическое сопротивление;

• естественная и вызванная поляризации;

• диэлектрическая проницаемость;

• магнитная проницаемость.

Именно поэтому и существует множество различных методов, каждый из них обычно чувствителен только к одному или нескольким электрическим свойствам среды. Причём сами электрические свойства горных пород зависят от множества петрофизических факторов, например, пористости, характера флюидонасыщенности, минерального состава скелета породы, влажности, температуры, давления и др. (Иванов А.А., Новиков П.В., Новиков К.В. Электроразведка).

Удельное электрическое сопротивление (УЭС) – параметр вещества, характеризующий его способность пропускать электрический ток при создании в нём электрического поля. Сопротивление электрическому току возникает из-за хаотического (теплового) движения заряженных частиц, столкновения и взаимодействия с другими частицами. Значение УЭС сильно зависит от строения электронной оболочки атомов, химического состава минералов и ионизационных свойств водных растворов солей. Формула для удельного электрического сопротивления выглядит следующим образом:

p = (R * S) / l , (1)

где R – сопротивление, S – поперечное сечение проводника, l – длина проводника.

Из формулы становится понятно, что УЭС – это сопротивление электрическому току, протекающему в перпендикулярном направлении к поперечному сечению образца единичного объёма горной породы. Измеряется в Омах на метр [Ом · м].

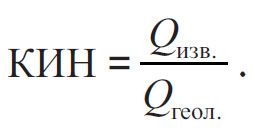

В нефтяной индустрии необходимо контролировать процесс извлечения нефти для оценки предела экономической рентабельности. Основным параметром оценки объёмов извлечения является коэффициент извлечения нефти (КИН), безразмерная величина. Определяется КИН как отношение величин извлекаемых запасов Qизв. нефти к геологическим запасам Qгеол.:

(2)

(2)

Коэффициент извлечения нефти может варьироваться в зависимости от применяемого метода добычи.

Свою работу мы начали с изготовления двух моделей различных видов залеганий. Модель № 1. В пластиковую прямоугольную ёмкость объемом 3 л насыпали слой песка высотой 4 см, в центральной части – 5 см. Залили подсолнечное масло (имитация нефти) так, чтобы на поверхности песчаного слоя образовался небольшой избыток 2-3 мм (рис. 1).

Рис. 1. Заливка масла в макет № 1

Рис. 1. Заливка масла в макет № 1

После этого засыпали на слой песка слой ещё одного коллектора – мелкого керамзита диаметром 0.5 см, толщиной слоя 2 см по краям и 3.5 см по центру. На эти два слоя насыпаем слой молотого шлака толщиной 1 см, в итоге получилась антиклиналь.

После выполнения моделирования складчатого залегания мы растопили пластилин на водяной бане и равномерно залили им верхний слой модели (водоупорный пласт) (рис. 2).

Рис. 2. Формирование водоупорного слоя из пластилина

Рис. 2. Формирование водоупорного слоя из пластилина

Мы решили применить этот метод для упрощения процесса герметизации модели. По краям дополнительно загерметизировали модель пластилином.

После этого мы аккуратно установили две скважины: одну – нагнетательную (до дна модели), вторую – для извлечения масла в центре, сразу под подошвой водоупорного слоя (рис. 3).

Рис. 3. Установка скважин

Рис. 3. Установка скважин

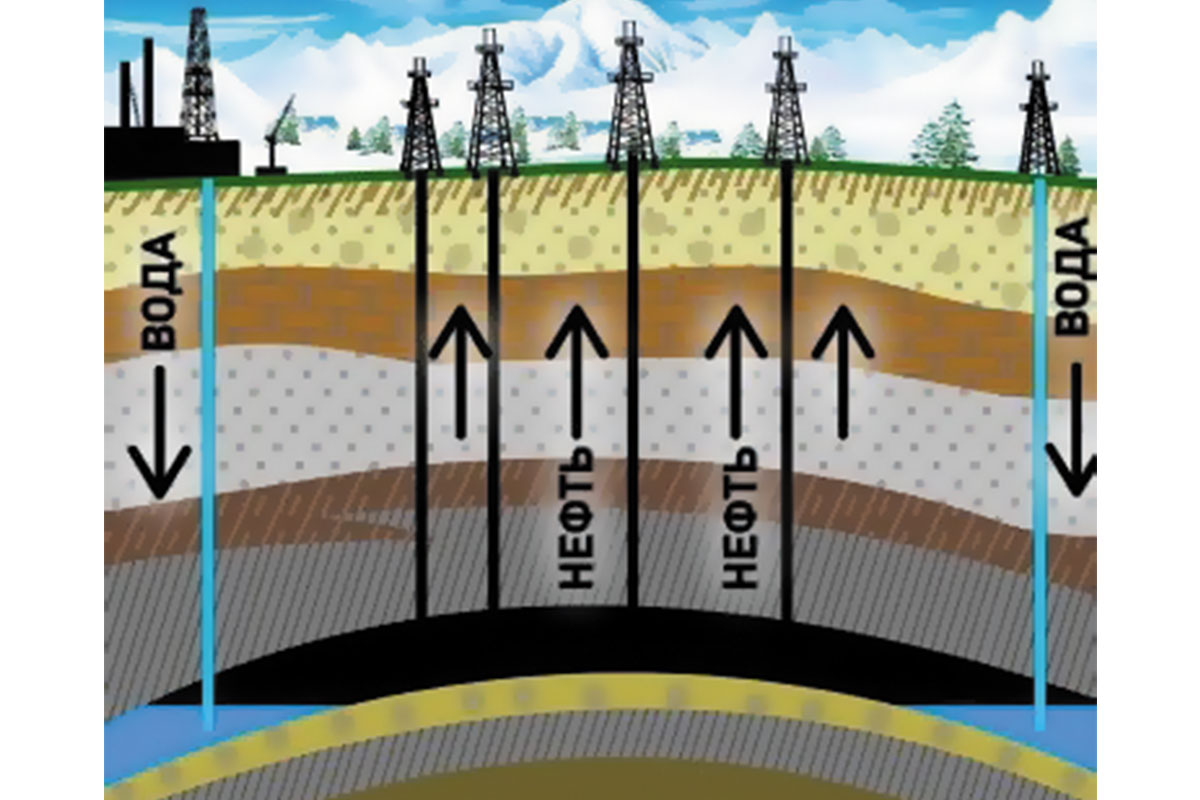

После подготовки скважин мы залили воду в нагнетательную скважину. Через некоторое время вода вытеснила масло в верхнюю часть модели, в зону гравия и керамзита. Для извлечения масла мы применили метод нагнетательных скважин (рис. 4).

Рис. 4. Принцип работы нагнетательных скважин (рисунок: https://iadevon.ru/)

Рис. 4. Принцип работы нагнетательных скважин (рисунок: https://iadevon.ru/)

Суть этого метода заключается в подаче через скважину в контур пласта или его законтурное пространство воздуха, воды, газа, технической жидкости. Таким образом, этими реагентами нефть вытесняется в направлении добывающих скважин.

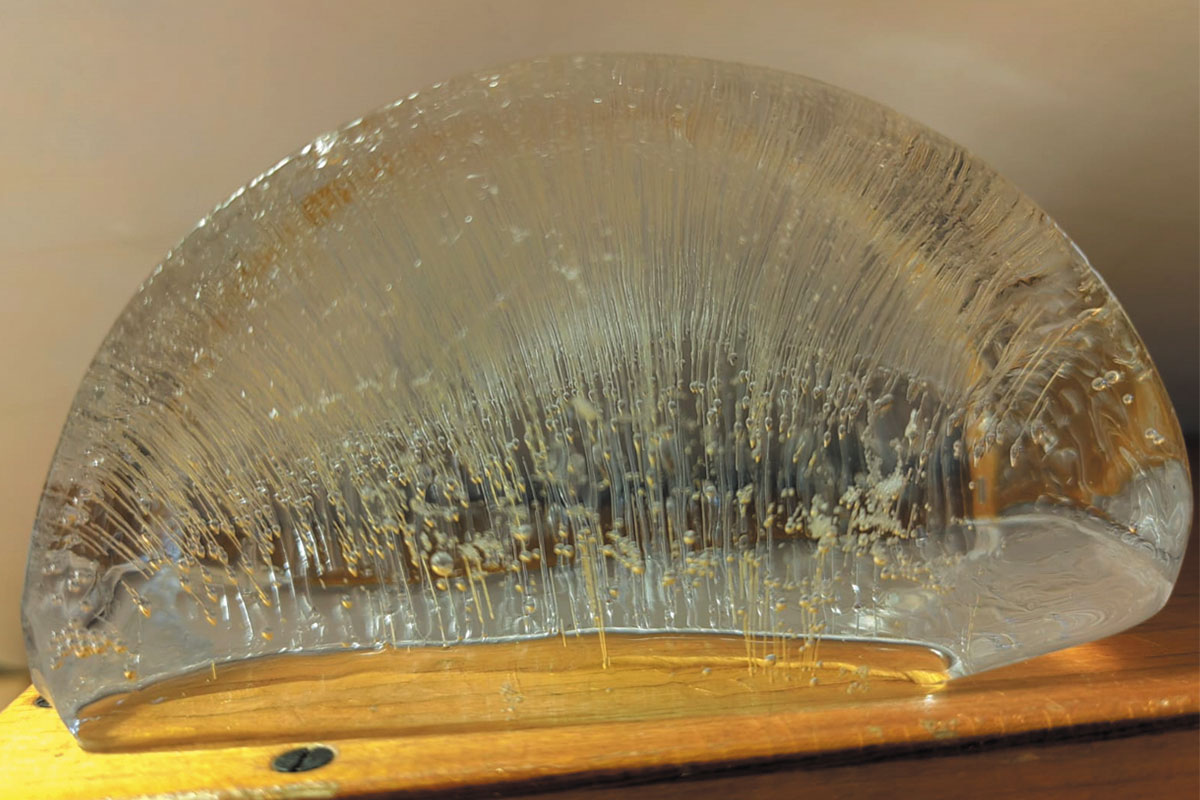

После закачивания воды в модель из отдельной ёмкости, закреплённой выше устья наших скважин, из центральной скважины началось поступление водно-масляной эмульсии. После прохождения всей воды через модель мы приступили к разделению воды и масла в ёмкости, для этого поставили стакан с образовавшейся эмульсией в морозильную камеру. Через 1.5 ч получили результат – вода в ёмкости замёрзла (рис. 5).

Рис. 5. Замерзшая вода из стакана

Рис. 5. Замерзшая вода из стакана

Объём масла мы измерили и рассчитали КИН (коэффициент извлечения нефти). Всего в модель мы залили 200 мл масла, а на выходе получили 84 мл масла. В нашем случае КИН оказался равен 42%.

В данном эксперименте использовали доработанную модель № 1 из 1 эксперимента и создали модель № 2.

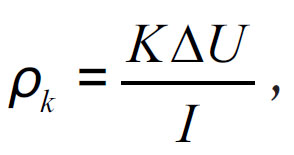

Методика электроразведки нефтяных месторождений включает в себя различные виды измерений, построенных на понятии кажущегося сопротивления. Кажущееся сопротивление считается по формуле:

(3)

(3)

где: ρk – кажущееся сопротивление, Ом; К – коэффициент зонда, м; U – разность потенциалов между электродами М и N, мВ; I – сила питающего тока, мА.

В данном эксперименте мы использовали метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) и метод электропрофилирования (ЭП).

Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) – метод разведочной геофизики. Относится к электроразведке, входит в группу методов кажущегося сопротивления.

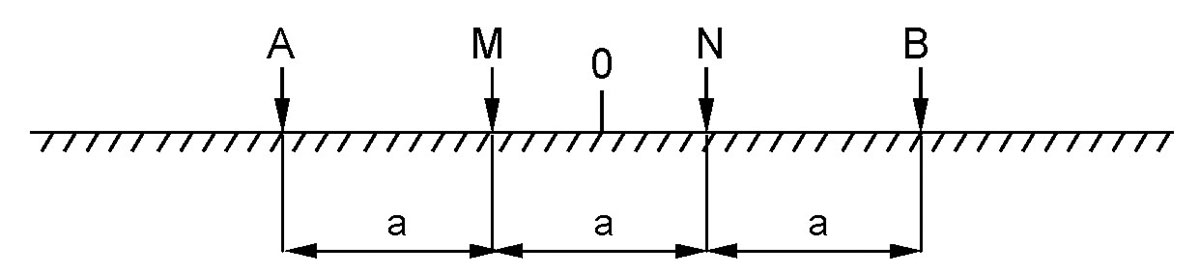

Цель метода – измерить кажущееся сопротивление грунта в воображаемой точке О. Вблизи неё в грунт забивают два измерительных электрода (их называют приёмными) (рис. 6).

Рис. 6. Схема расположения электродов для вертикального зондирования (рисунок: https://clck.ru/3EbvbX)

Рис. 6. Схема расположения электродов для вертикального зондирования (рисунок: https://clck.ru/3EbvbX)

Между ними измеряют разность потенциалов, сами электроды обозначают буквами M и N. Так как естественных электрических токов в грунте нет, то эти токи необходимо создать на время измерения искусственно – для этого на некотором расстоянии от точки измерения размещают ещё два электрода, которые соединяют с генератором электрического тока. Эти электроды называют питающими и обозначают буквами A и B. Часть тока, стекающего с них, «теряется» в породе из-за её сопротивления, а его величина как раз и влияет на потенциал, который снимают с электродов M и N. Всю комбинацию электродов A, B, M, N, а также точки O, генератора тока и соединительных проводов называют установкой ВЭЗ. Естественно, что ток будет стремиться в массе своей идти от электрода A к электроду B самым кратчайшим путём, но глубину его проникновения можно увеличивать, увеличивая расстояние между этими электродами.

Электропрофилирование (ЭП) – модификация метода сопротивлений, при которой вдоль заданного направления (профиля наблюдений) перемещается установка с постоянными разносами и на каждом интервале определяется кажущееся сопротивление.

По изменениям кажущихся сопротивлений вдоль профиля наблюдений на одинаковых разносах можно судить об изменении геоэлектрического разреза вдоль этого профиля на примерно одинаковых глубинах.

Электропрофилирование применяется в условиях чётко выраженной дифференциации пород по электрическим свойствам в горизонтальном направлении (крутопадающие слоистые толщи, зоны нарушения, локальные объекты в виде пластов, тел линейно вытянутой и изометрической формы и т. д.).

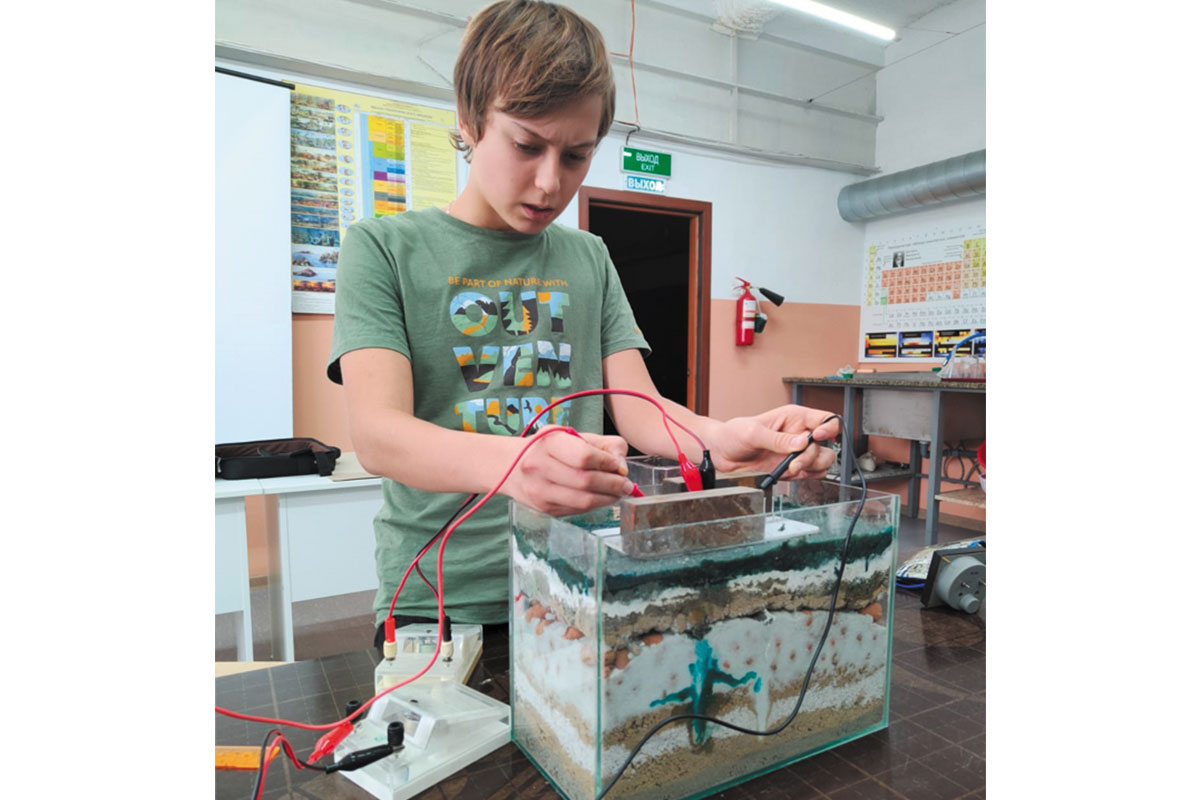

Первым делом мы достали скважины из нашей модели № 1 складчатого залегания, загерметизировали места их нахождения. На непроницаемый слой из пластилина насыпали слой песка и пропитали его раствором NaCL – 15%, установили пластину с электродами (рис. 7).

Рис. 7. Модель со складчатым залеганием

Рис. 7. Модель со складчатым залеганием

После этого мы приступили к измерениям. Помимо этого, мы ввели модель № 2 – модель горизонтального залегания (рис. 8).

Рис. 8. Модель горизонтального залегания

Рис. 8. Модель горизонтального залегания

Взяли ёмкость объёмом 6 л прямоугольной формы. На дно насыпали суглинок 2 см, слой глины 1 см, крупнозернистый песчаник – 2.5 см, боровой песок 1 см, крупный керамзит, диаметр 2-3 см, слоем 5 см, стеклянные шарики диаметром 1 мм, слой глины 2 см, последний слой – среднезернистый песок слоем 2 см. Поверхность модели мы сначала пропитали раствором NaCl – 15%, но позже решили также добавить раствор CuSO4 – 10% (рис. 9).

Рис. 9. Эксперимент с добавление CuSO4

Рис. 9. Эксперимент с добавление CuSO4

Все измерения мы планировали проводить при помощи мультиметра (рис. 10), но в ходе работы мы обнаружили, что не можем понять природу полученных значений. Значения получались абсолютно случайными.

Рис. 10. Измерения мультиметром

Рис. 10. Измерения мультиметром

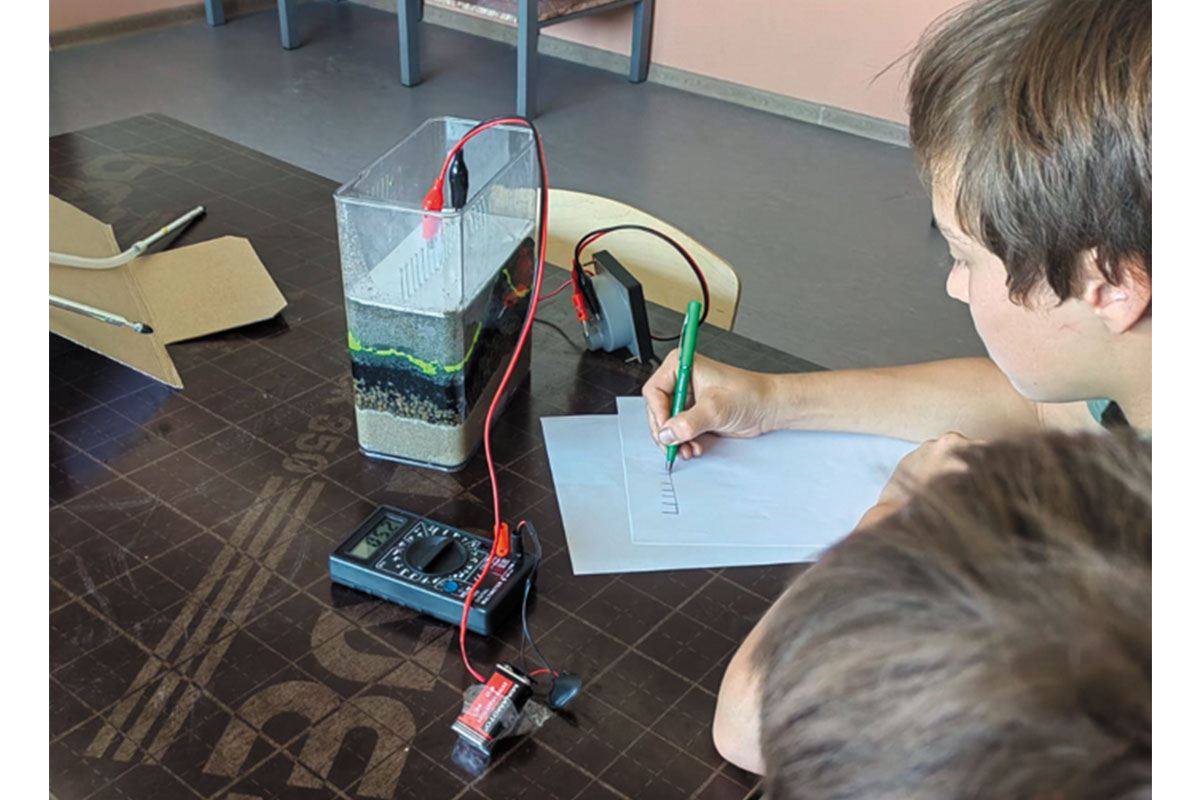

После неудачи с мультиметром мы решили повторить опыты с аналоговыми амперметром и вольтметром (рис. 11), но и в этот раз нас ждала неудача, мы использовали в качестве элемента питания батарейку «Крона», и нам не хватило её мощности.

Рис. 11. Измерения аналоговыми вольтметром и амперм

Рис. 11. Измерения аналоговыми вольтметром и амперм

После этих измерений мы решили в качестве источника питания выбрать зарядное устройство для аккумулятора (рис. 12). Оно позволило нам регулировать силу тока в диапазоне 1-7 А, при выходном напряжении в 12 В. При стабильных значениях силы тока и напряжения значительно проще выполнять измерения и получать точные значения.

Рис. 12. Зарядное устройство для аккумулятора

Рис. 12. Зарядное устройство для аккумулятора

Также мы решили дополнительно прижимать пластину с электродами к модели при помощи декоративного кирпича. Благодаря этому мы добились большего прижатия пластины к поверхности, как следствие, мы получили более стабильные и точные результаты, не зависящие от внешней поверхности пласта.

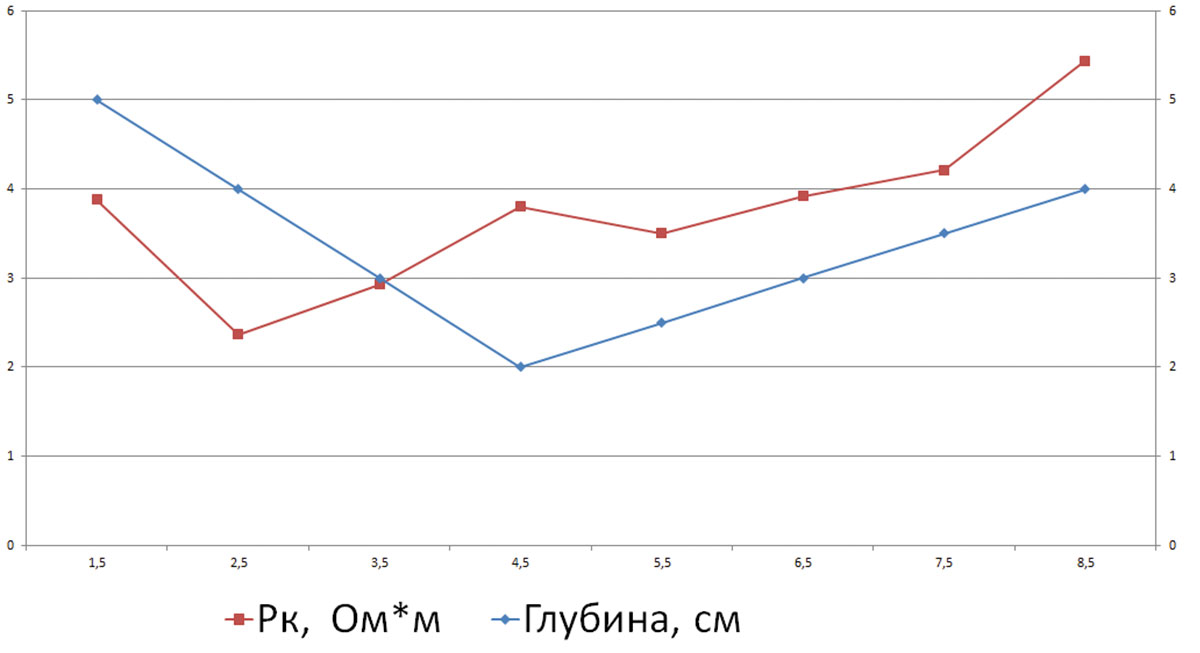

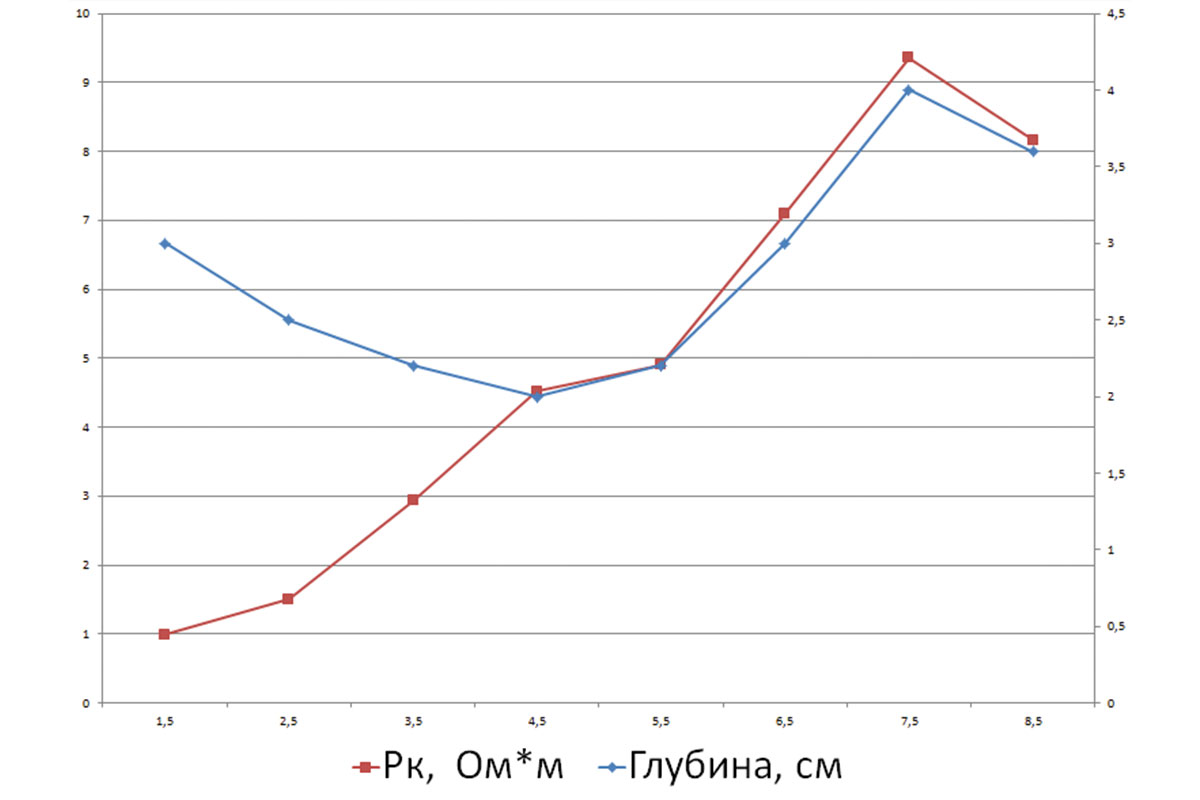

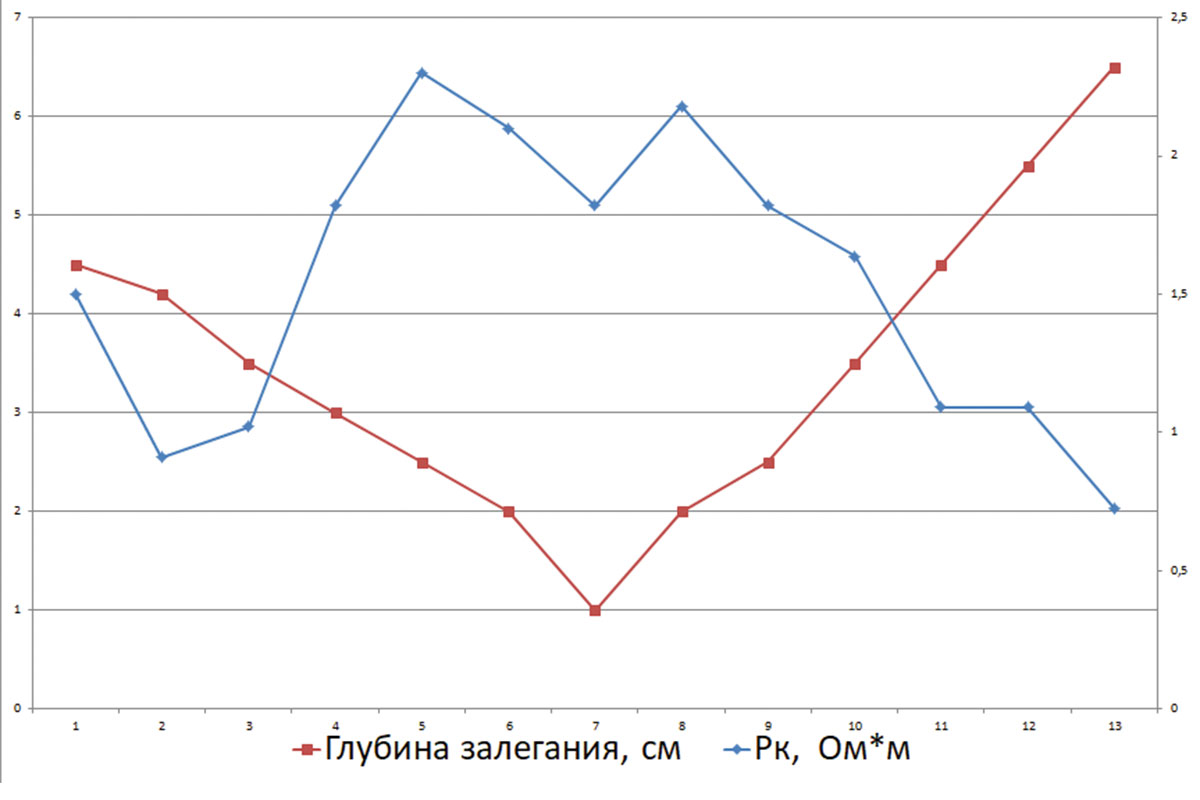

Эксперименты с новым источником питания дали свои результаты, при всех измерениях мы получали обоснованные значения, на основе которых позже составили графики корреляции значений кажущегося сопротивления от глубины залегания водоупорного пласта (рис. 13, 14, 15).

Рис. 13. Вертикальное зондирование модели складчатого залегания

Рис. 13. Вертикальное зондирование модели складчатого залегания

Рис. 14. Вертикальное зондирование модели горизонтального залегания

Рис. 14. Вертикальное зондирование модели горизонтального залегания

Рис. 15. Горизонтальное электропрофилирование модели с складчатым залеганием

Рис. 15. Горизонтальное электропрофилирование модели с складчатым залеганием

В ходе работы мы получили опыт работы с различными измерительными приборами и моделями залеганий. Познакомились с методами геофизических измерений и методами георазведки. Также выполнили все запланированные эксперименты и получили следующие результаты:

Вычисленный КИН, равен 42%.

Выяснили, что нефте-водяную эмульсию можно разделить с помощью вымораживания.

Из графиков видно, что ЭП коррелируются с глубиной залегания кровли «нефтеносного пласта», лучше всего корреляция заметна при электропрофилировании модели со складчатым залеганием.

Список литературы

1. Антонова Е.О. Основы нефтегазового дела. – М.: Недра, 2003. – 307с.

2. Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. Учебное пособие. – М.: Недра, 1990. – 427с.

3. Иванов А.А., Новиков П.В., Новиков К.В. Электроразведка. Учебное пособие для студентов дневного обучения. М.: МГРИ, 2019. – 80с.

4. Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. Учебник для вузов. – Уфа.: ООО «Дизайн Полиграф Сервис», 2005. – 527с.

5. Хмелевский В.К., Попов М.Г., Калинин А.В., Горбачев Ю.И., Шевнин В. А., Фадеев В.А. Геофизические методы исследований. Под ред. Хмелевского В. А. – М.: Недра, 1988. – 403с.

6. Татнефть внедряет эффективные технологии по поддержанию пластового давления // ИА «Девон» URL: https://iadevon.ru/news/Technologies/tatneft_vnedryaet_effektivnie_tehnologii_po_podderzhaniyu_plastovogo_davleniya-7356/ (дата обращения: 14.11.2024).