№ 1 (19) / 2025

Александр Долинский,

учащийся Геологического кружка Горного музея при Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II

Ю.С. Сайко, руководитель Геологического кружка Горного музея

П.И. Алексеев, старший научный сотрудник Горного музея

Янтарь – одно из самых загадочных и удивительных природных веществ, которое на протяжении тысячелетий привлекает внимание людей своей красотой и таинственностью. Янтарь добывают во многих странах мира, таких как США, Доминиканская республика, Канада, но крупнейшие месторождения янтаря в мире находятся в России на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

Пальмникенское месторождение находится на берегу Балтийского моря возле пос. Янтарный в 40 км к северо-западу от Калининграда. Здесь же работает и единственное в мире предприятие, где ведется добыча янтаря промышленным способом – Калининградский янтарный комбинат. В ходе туристической поездки летом 2024 года удалось посетить смотровую площадку и выставочное пространство комбината, побывать в нескольких местных музеях янтаря, а также отобрать образцы янтаря в россыпях морских пляжей (рис. 1).

Рис. 1. Музей добычи янтаря, пос. Янтарный, Калининградская обл.

Рис. 1. Музей добычи янтаря, пос. Янтарный, Калининградская обл.

Балтийский янтарь, часто называемый «золотом Балтики», занимает особое место среди других видов янтаря благодаря своим уникальным свойствам и богатой истории. Этот солнечный камень, образовавшийся миллионы лет назад из смолы древних деревьев, хранит в себе не только следы далекого прошлого, но и множество научных загадок.

Актуальность исследования янтаря обусловлена его многогранным значением. Еще с древних времен янтарь использовали не только в ювелирных, но и медицинских, промышленных, сельскохозяйственных и научных целях. Именно поэтому янтарь является важным экономическим объектом Калининградского региона, России и других стран.

После прочтения нескольких статей о синтетических минералах, опубликованных в прошлых выпусках журнала «Юниор», появилась идея о возможности создания янтаря искусственным путем.

Цель данной работы – получить искусственный янтарь из смолы современных деревьев и сравнить полученный результат эксперимента со свойствами и особенностями природного янтаря из личных коллекций, а также коллекций Горного музея Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

• изучение информации из открытых литературных источников о янтаре;

• знакомство с видами ископаемых смол (янтарей) на основе коллекции Горного музея;

• наблюдение его физических и химических свойств и отличий от смолы современных хвойных растений;

• проведение опыта, направленного на изменение свойств смолы под влиянием температуры;

• проведение сравнительного анализа.

Литературный обзор

Данная работа основана на анализе научной литературы, экспериментально-научных данных и исторических источниках.

Первым ярким русским исследователем янтаря был М.В. Ломоносов, в своих трудах «Первые основания горной науки» привел аргументы в пользу органического происхождения янтаря. Ученый доказал, что янтарь происходит от смолы древних хвойных деревьев. Дал первое описание и характеристику минеральной смоле [10].

Савкевич С.С. написал свыше 100 научных работ, посвященных разнообразным проблемам геологии и минералогии янтаря. Он исследовал физические и химические свойства ископаемых смол, большое внимание уделял составу и условиям происхождения янтаря, а также разработал геохимическую классификацию ископаемых смол. В своей работе я опираюсь только на несколько основных исследований. Савкевич С.С. стал автором единственной в СССР монографии «Янтарь», в ней дана общая минералогическая характеристика янтаря [15].

Кроме того, основополагающими источниками теоретических сведений для написания работы стали исследования таких советских и российских ученых, как Киевленко Е.Я., Сребродольского Б.И., Трофимова B.C., занимающихся изучением свойств и геологией месторождений поделочных камней, в том числе янтаря [6, 7, 8, 17, 18, 20, 21, 22]. Также во внимание были приняты работы и других авторов: Богдасарова А.А. и Богдасарова М.А., Лебединского В.И., Ферсмана А.Е., Фракей Э., Тарасевича В.Ф., Алексеева П.И. и Алексеева В.И. Каждый из этих ученых внес тот или иной вклад в изучение янтаря и его происхождения [1, 3, 4, 5, 9, 20, 23, 24, 25].

Изучение свойств янтаря

Янтарь – групповое (собирательное) название вязких, тугоплавких ископаемых смол, утративших большую часть своих летучих компонентов, хорошо поддающихся механической обработке [8].

Янтарь является природным полимером, строение которого полностью не расшифровано до сих пор. Слабая изученность ископаемых смол связана с отсутствием у них кристаллической структуры, а значит малой информативностью или просто непригодностью традиционных минералогических методов для их изучения. При работе с ископаемыми смолами необходимо учитывать особенности их строения и рассматривать их свойства, опираясь на полимеры [2].

В ходе изучения научной литературы были отмечены некоторые свойства янтаря, выделяющие его из ряда других минеральных веществ, для изучения которых необходимо проводить как неразрушающие, так и разрушающие методы исследований. Разберем некоторые из них.

Для проведения такого неразрушающего метода исследований, как реакции янтаря на ультрафиолет были использованы образцы из коллекции Горного музея.

Ценные и редкие с минералогической точки зрения экземпляры окаменелой ископаемой смолы представлены в Музее Горного университета (рис. 2). Коллекция одного из крупнейших естественно-научных музеев мира включает в себя ювелирные украшения и художественные изделия (шкатулки, пудреницы, портсигары и шахматы). Но самое главное, здесь хранится янтарь в виде необработанных кусков необычных форм и видов из различных регионов России и зарубежных стран. Например, включения камня в угле мелового возраста или «карман», естественный натек между деревом и корой. Образцы поступали с начала XIX века – из императорского Эрмитажа и личных коллекций Екатерины II, министра внутренних дел и министра уделов Льва Перовского, известных российских и иностранных минералогов. На сегодняшний день собрание насчитывает приблизительно 432 экспоната. Особый интерес представляют инклюзы – застывшие в смоле частицы доисторической флоры и фауны.

Рис. 2. В залах Горного музея Санкт-Петербургского горного университета

Рис. 2. В залах Горного музея Санкт-Петербургского горного университета

В темном помещении подсветили натуральный янтарь ультрафиолетовым светом с длиной волны 365 нм. В таком спектре янтарь проявил эффект флуоресценции и выглядел совершенно иначе, нежели при дневном освещении: светился различными цветами, начиная от молочно-белого и заканчивая ярко-голубым оттенком (рис. 3-8).

Рис. 3. Образцы сукцинита с насекомыми из пос. Янтарный Калининградской области (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

Рис. 3. Образцы сукцинита с насекомыми из пос. Янтарный Калининградской области (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

Вторым этапом лабораторной работы стало изучение свойств янтаря с использованием разрушающих методов и личной коллекции образцов балтийского янтаря из Калининградской области.

Рис. 4. Образец янтаря-копал, возраст 2-3 млн лет, Колумбия, размер образца сопоставим с этикеткой длиной 8 см (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

Рис. 4. Образец янтаря-копал, возраст 2-3 млн лет, Колумбия, размер образца сопоставим с этикеткой длиной 8 см (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

Рис. 5. Образец копалита с «гусиной кожей», размер образца 8 см (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

Рис. 5. Образец копалита с «гусиной кожей», размер образца 8 см (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

1. Несколько образцов были разрезаны нагретым стальным ножом и приполированы с помощью наждачной бумаги.

2. Далее были помещены под ультрафиолетовый свет при разной длине УФ-волн: при длине волны 365 нм янтарь приобрел коричневый окрас; при длине волны 395 нм стал слегка зеленоватым.

3. Изучены свойства плавучести янтаря с использованием метода соленого раствора: образцы янтаря опустили в две емкости с водой, в одной из них вода была пресная, в другой – соленая.

Для опыта была использована информация из книги Фракея «Янтарь», где он указал необходимую концентрацию соляного раствора: 10 чайных ложек поваренной соли на 250 мл воды [24].

4. В пресной воде кусочки янтаря опустились на дно, в соленой воде янтарь быстро всплыл на поверхность.

Рис. 6. Образец сукцинита из Биттерфильда, Германия, размер 6-4 см (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

Рис. 6. Образец сукцинита из Биттерфильда, Германия, размер 6-4 см (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

Рис. 7. Образец копалита с насекомыми, окр. Лондона, Англия (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

Рис. 7. Образец копалита с насекомыми, окр. Лондона, Англия (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

С помощью паяльной трубки образцы янтаря были подвергнуты воздействию высокой температуры. Применение паяльной трубки показало, что янтарь имеет свойство плавиться. Сначала образец стал мягким, при увеличении температуры закипел. Издавал узнаваемый запах хвойного дерева.

Рис. 8. Образец сукцинита, переходящего в костяной, пос. Янтарный, Калининградская обл., Россия, размер образца 9 см в длину (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

Рис. 8. Образец сукцинита, переходящего в костяной, пос. Янтарный, Калининградская обл., Россия, размер образца 9 см в длину (вверху в искусственном освещении, внизу в УФ-освещении)

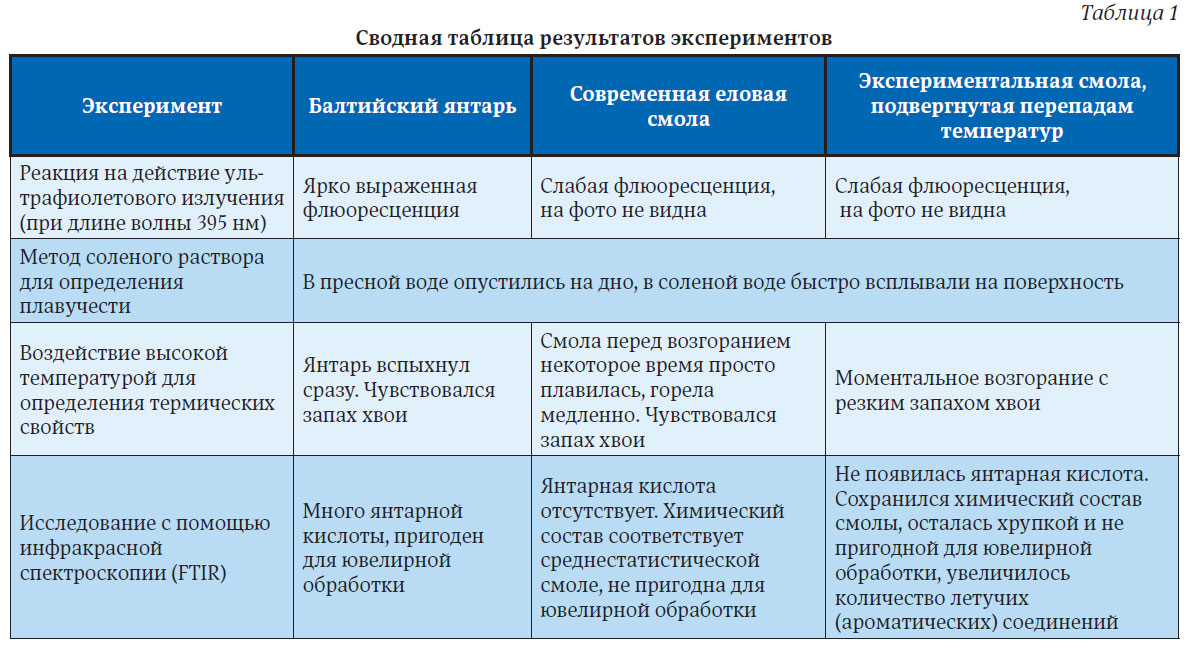

По мере изучения свойств янтаря те же эксперименты были поставлены с современной еловой смолой, из которой в дальнейшем планировалось получить янтарь искусственным путем (табл. 1).

Опыт создания янтаря искусственным способом

Наверняка исследователи интересовались и проводили эксперименты, чтобы найти способ произвести настоящий окаменевший янтарь. Сегодня мы можем наблюдать процесс вытекания живицы в любом хвойном лесу, может ли она превратиться в янтарь?

Согласно публикациям доктора геолого-минералогических наук, профессора М.А. Богдасарова, чтобы смола естественным образом превратилась в янтарь, ее нужно сначала подержать в темном проветриваемом месте без резких перепадов температуры – примерно 100-500 лет. Потом выдержать в слабощелочном растворе с содержанием ионов калия в открытой посуде 1000-5000 лет. Возможно, после этого смола станет янтарем, хотя сроки приблизительные, точные сроки и условия следует установить опытным путем [4].

Для проведения эксперимента был выбран альтернативный способ получения некоего аналога природного янтаря с использованием смолы современных хвойных деревьев и резких перепадов температур.

Методика работы:

1. Для опыта была взята живица ели из Челябинской области. Сбор образцов смолы произведен в октябре 2024 г.

2. Отобранные самые чистые образцы сгустков живицы были промыты и помещены в морозильную камеру на 30 дней.

Далее продолжили опыт следующим образом: смолу завернули в фольгу, полностью расплавили и отправили в морозильную камеру на 48 часов при температуре -24°С (рис. 9).

Рис. 9. Образец еловой смолы до начала опыта (слева) и после эксперимента (справа)

Рис. 9. Образец еловой смолы до начала опыта (слева) и после эксперимента (справа)

Для определения изменений свойств смолы после воздействия перепада температур от нагревания до охлаждения и выявления схожести с природным янтарём было решено повторить лабораторные измерения (таблица 1).

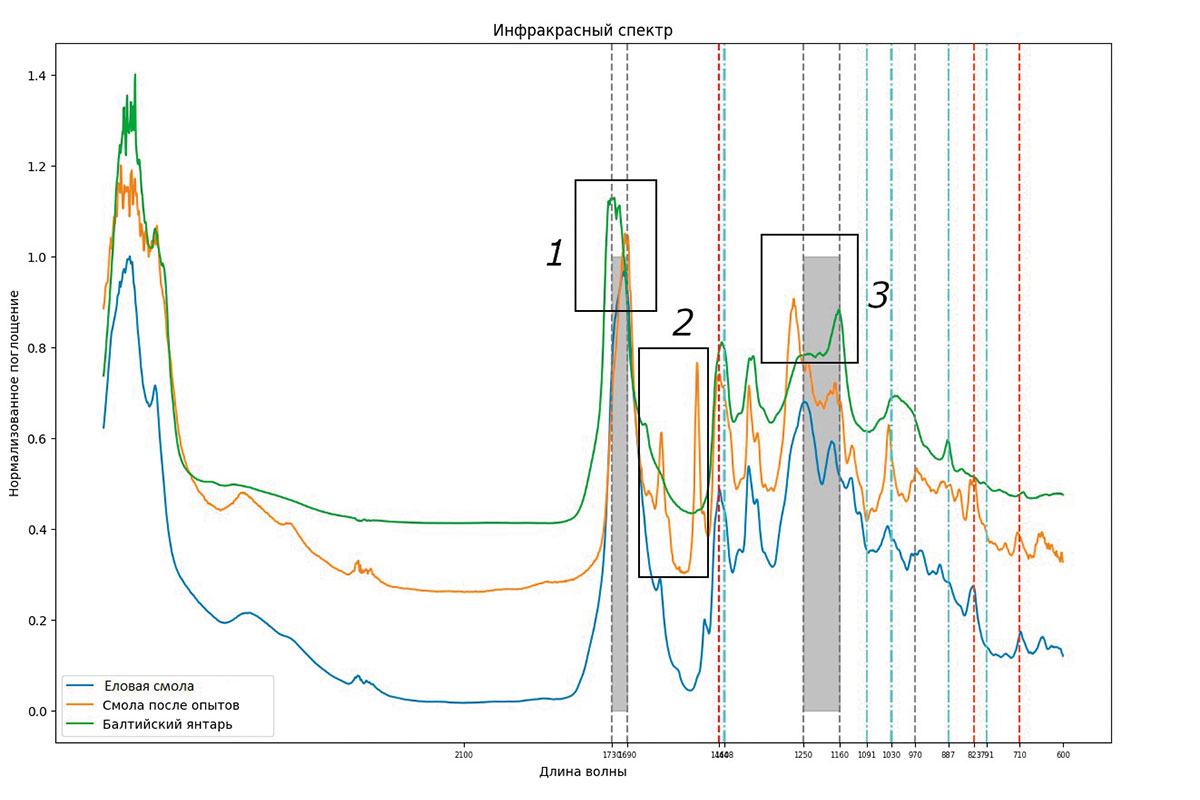

Кроме того, обобщенным для изучаемых материалов методов исследования смолы стало исследование с помощью инфракрасной спектроскопии (FTIR). Это метод анализа, который помогает определить приблизительный состав вещества и наличие специфических связей между химическими элементами. Данный анализ был проведен и интерпретирован старшим научным сотрудником Горного музея, который предоставил нам данные и расшифровку. Спектр смолы после опытов был сравнен с ИК-спектром сосновой смолы и ИК-спектром балтийского янтаря. Результаты сравнения даны на рисунке 10.

Результаты анализа:

• смола после экспериментов не превратилась в балтийский янтарь, а сохранила химический состав смолы;

• смола осталось хрупкой и не пригодной для ювелирной обработки, что подтверждает максимум полосы поглощения на длине волны 1690 см-1 (цифра 1);

• в смоле в ходе экспериментов заметно увеличилось количество летучих (ароматических) соединений, интервал 1500-1600 см-1 (цифра 2);

• в смоле не появилась янтарная кислота, которой много в составе балтийского янтаря. Ее полоса поглощения 1160 см-1 (цифра 3).

Рис. 10. Сравнение ИК-спектров

Рис. 10. Сравнение ИК-спектров

Заключение

Для наглядного удобства и сравнительного анализа рассмотрим полученные результаты в сводной таблице (табл. 1).

Несмотря на то, что некоторые данные получились схожими или идентичными, данные эксперименты подтверждают сильную разницу между смолой и янтарем, хотя внешне они очень похожи. И чтобы смола превратилась в янтарь, простых сильных воздействий изменением температуры оказалось недостаточно.

Для дальнейшего исследования решено применить технику шоковой заморозки нашего материала жидким азотом и посмотреть на свойства образца современной смолы в новом состоянии.

Список литературы

1. Алексеев В.И., Алексеев П.И. Новые подходы к реконструкции экосистемы эоценового янтарного леса // Изв. РАН. Сер. Биол. 2016. № 1, стр. 88–99.

2. Богдасаров М.А. Янтарь из антропогеновых отложений Беларуси / Брест. Издательство Сергея Лаврова, 2001.

3. Богдасаров М.А. Янтарь и другие ископаемые смолы Евразии: монография / М.А. Богдасаров. – Брест : Брестский гос. ун-т, 2017.

4. Богдасаров А.А., Богдасаров M.А. Подделки и имитация янтаря // Янтарь и его имитации: сборник / отв. ред. З.В. Костяшова. – Калининград: Материалы международной научно-практической конференции, 2013.

5. Богдасаров М.А., Мартиросян О.В. Что такое янтарь? (к 90-летию со дня рождения С.С. Савкевича). Записки Российского минералогического общества, 2020, T. 149, № 3, стр. 158–161.

6. Киевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н. Янтарь и другие ископаемые смолы. В книге: Геология месторождений поделочные камней. Недра, 1976.

7. Киевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н. Геология месторождений поделочных камней. 2-е изд., – М. : Недра, 1983. 263 с.

8. Киевленко Е.Я. Геология самoцветoв. – М. : Издательство «Земля», 2001.

9. Лебединский В.И. В удивительном мире камня. – М. : Недра, 1985.

10. Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Том 5. Труды по минералогии, металлургии и горному делу 1744-1763. Издательство Академии Наук СССР. – М. : 1954.

11. Методические указания по поискам и перспективной оценке месторождений цветных камней (ювелирных, поделочных, декоративно-облицовочных). Янтарь. Выпуск 24. Министерство геологии СССР. Всесоюзное промышленное объединение «Союзкварцсамоцветы». – М. : 1979.

12. Мошков Н.Н. Исцеляющее тепло янтаря. Калиниград. 2006.

13. Мычко Э.В. Янтарный край: древнее сокровище в янтаре. Журнал «Природа», ФГУП «Издательство «Наука», 2020. С. 22–32.

14. Мычко Э.В. Ископаемая летопись Янтарного края: естественная история Калининградской области. Фитон XXI, 2022.

15. Орлов Н.А., Успенский В.А. Ископаемые смолы // Минералогия каустобиолитов. – М., Л. : Изд-во АН СССР, 1936. – С. 11–99.

16. Савкевич С.С. Янтарь. – Л. : Недра, Ленинградское отделение, 1970.

17. Савкевич С.С., Сохранская Н.М. Янтарь. Калининград. Калининградское книжное издательство, 1976.

18. Сребродольский Б.И. Янтарь / АН СССР; Отв. ред. канд. геол.-мин. наук Н.А. Созинов; Худож. С.Б. Воробьёв. – М. : Наука, 1984.

19. Сребродольский Б.И. Мир янтаря / АН УССР; Киев: Наукова думка, 1988.

20. Тарасевич В.Ф., Алексеев П.И. Включения пыльцы цветковых растений в балтийском янтаре (Калининградская область, поздний эоцен) //Ботанический журнал. 2017. (102 (2), стр. 206–213).

21. Трофимов В.С. Янтарные россыпи и их происхождение // Геология россыпей: Сборник статей / Отв. ред. академик В.И. Смирнов. – Академия наук СССР. Отделение наук о Земле. – М. : Наука, 1965.

22. Трофимов B.C. Янтарь и принципы классификации ископаемых смол. Литология и полезные ископаемые. 1973, № 1.

23. Трофимов В.С. Янтарь. – М. : Недра, 1974.

24. Ферсман А.Е. Очерки по истории камня. – М. : Издательство Академии наук, 1954.

25. Фракей Э. Янтарь. – М. : Мир, 1990.

26. Янтарь // Геологический словарь: в 2 томах / Под редакцией К.Н. Паффенгольца и др. – М. : Недра, 1978.

27. Sadowski E. Schmidt A.R. Seyefullah L.J. & Kunzmann L. Conifers of the “Baltic amber forest” and their palaeoecological significance. – Staphia 106: 1-73. Land Oberosterreich, Biologiezentrum des Oberosterreichishen Landmuseum, Linz Austria, 2017.